戸籍に関してつれづれに

千葉南部などでは台風のせいで大きな被害。

母方平野家のルーツ、仁右衛門島がある鴨川市もたいへんなことに。

昨年ブラックアウトを経験した北海道民とはいえ、それをはるかに上回る過酷な状況に胸が締め付けられる思いです。

なるたけ早く、被災された方々や作業に従じている方々が日常が取り戻せるようにお祈りしております。

そんな折、すっかり秋めいてきた今日この頃。

すでに釧路では落ち葉が舞い散っています。

思うとかれこれ12年にわたり、家系を追い求めていままで120通以上の戸籍・除籍謄本を見てきているわけですが、それらを見ていて気になっていた箇所について記してみたいと思います。

パターン①~転籍前の情報がそのまま記載されている

★北海道★

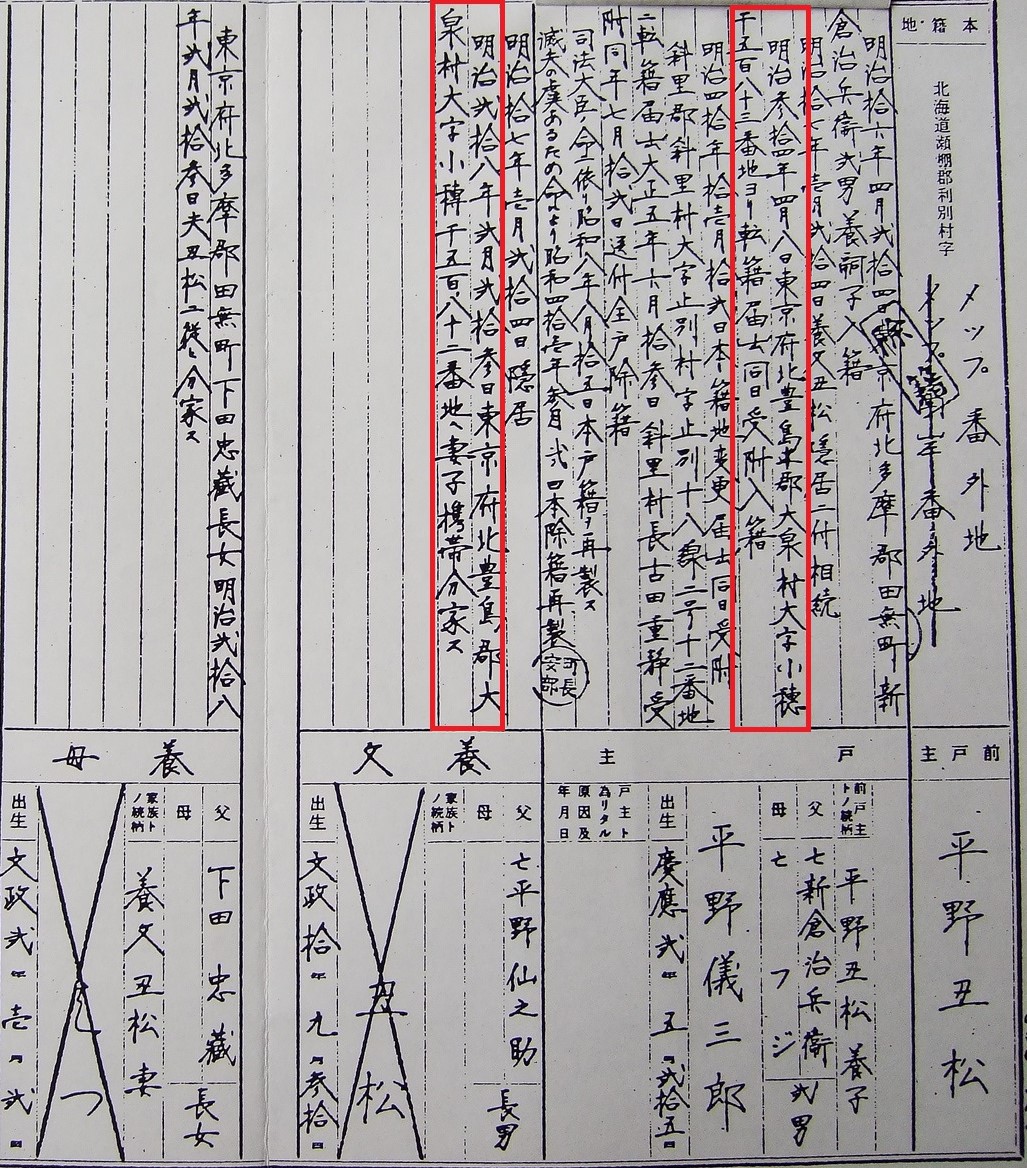

〇高祖父・平野儀三郎(1866~1939)

<東京府北豊島郡大泉村(現:練馬区。廃棄のため取得できず)→明治34(1901)年転籍:北海道瀬棚郡利別村(現:今金町)→大正5(1916)年転籍:北海道斜里郡斜里村(現:斜里町)>

養父、養母、義弟夫妻が明治28(1895)年に分家しているにも関わらず、その後に転籍した利別村、斜里村の戸籍に記載が残ったままとなっている。その情報が記載されていたおかげでおかげで高祖父の養父母(妻の父母)である平野丑松夫妻やその上の世代の名前がわかり、さらには練馬区から義弟の戸籍(丑松夫妻が記載されていた)を取得することができた。本来であれば記載が無いはずの人物が記載されていたわけで、私にとっては利別村および斜里村戸籍担当のファインプレイでした。

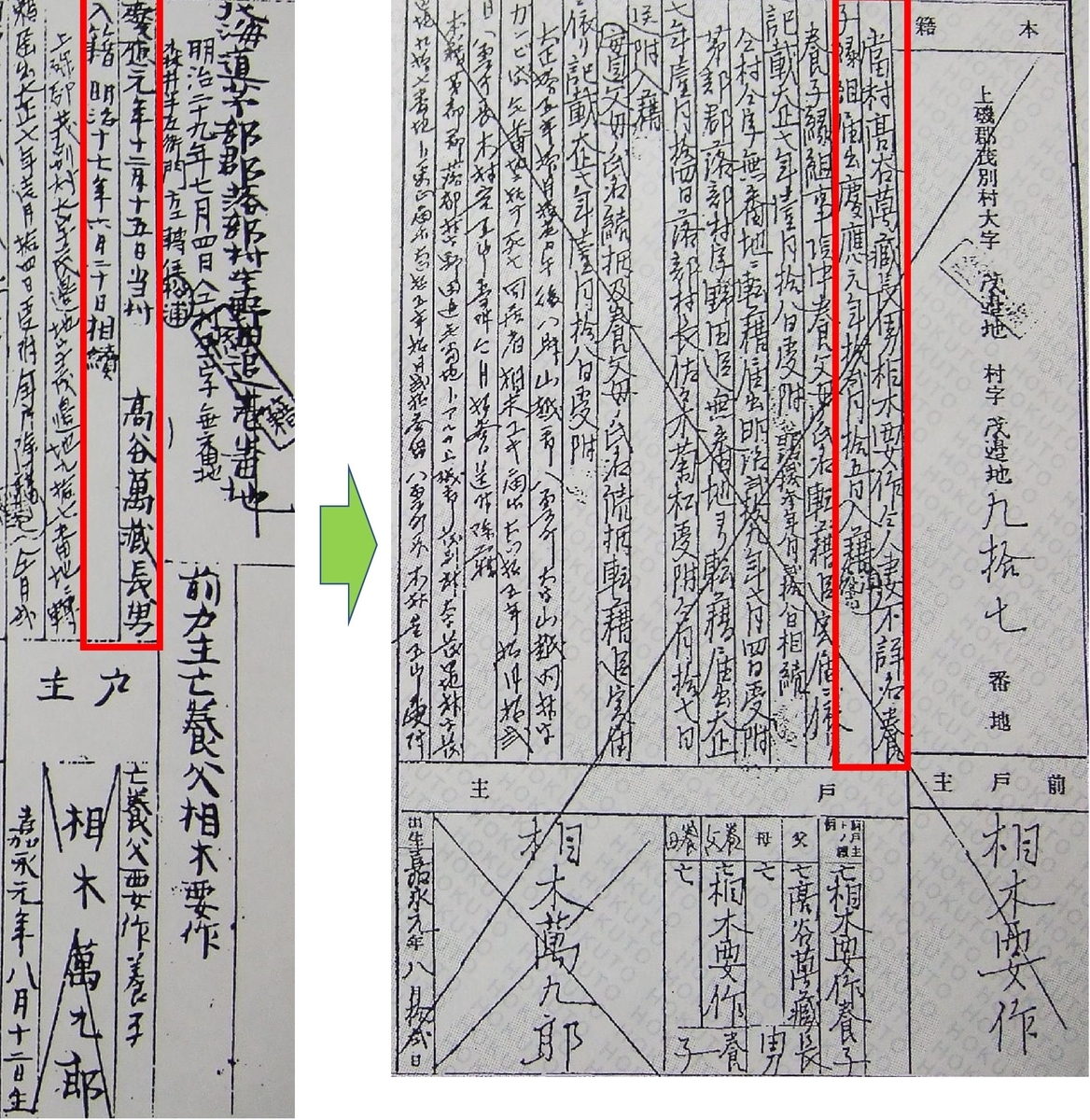

〇妻の高祖父・相木萬九郎(1848~1926)<北海道茅部郡落部村(現:八雲町)→大正7(1918)年転籍:北海道上磯郡茂別村(現:北斗市)>

茂別村での戸籍にも、落部村の戸籍をそのまま転写したとおもわれるような記述が多くみられる(当村高谷萬蔵次男養子縁組・・・との記載だが、この「当村」は落部村)。また、転籍前の明治36(1903)年に亡くなった萬九郎の五男や、明治44(1911)年に養子へ出した次女も記載が残ったまま。

サンプルが少ないので何とも言えませんが、よくわからずに戸籍を書いていたのかもしれない当時の北海道各村の戸籍担当は、記載の必要が無い部分も大量に書く羽目になって、非常に大変な思いをしたのではないでしょうか。

パターン②~明治19年戸籍編製以前の情報が記載されている

〇茅部郡落部村(現:八雲町)

「明治9(1876)年9月5日当道山越郡山越内村 掛川丈八四女 当村加我吉兵エ養ニ入籍 明治17(1884)年10月10日入籍ス」、「慶應元(1865)年12月15日当村 高谷萬藏長男入籍 明治17(1884)年6月20日相続」

※壬申戸籍編成前の慶應元(1865)年に発生した事由の記述あり。

「明治17(1884)年4月7日相続」

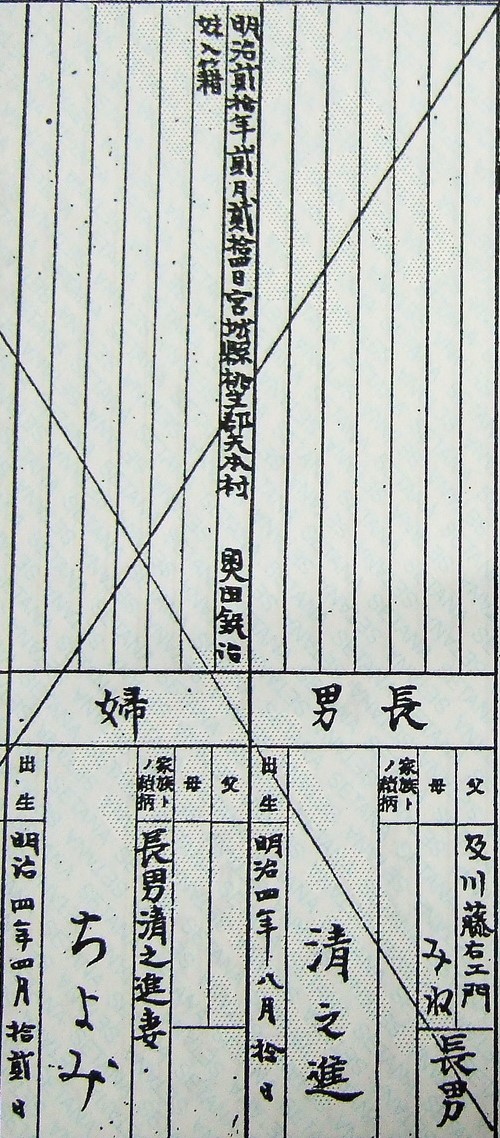

「明治9(1876)年4月3日 宮城県桃生郡大曲村 雫石慶治次女入籍」、「明治11(1878)年8月5日 宮城県桃生郡矢本村 及川重左エ門分家」、「明治5(1872)年2月17日宮城県桃生郡川下村 千葉六助次女入籍」

「明治元(1868)年8月13日 宮城県刈田郡小村崎村 亡小林慶治四女入籍ス」

「明治16(1883)年8月10日宮城県柴田郡芦立村 斎藤治右エ門三女入籍」

※小村崎村に壬申戸籍編成前の明治元(1868)年に発生した事由の記述あり。

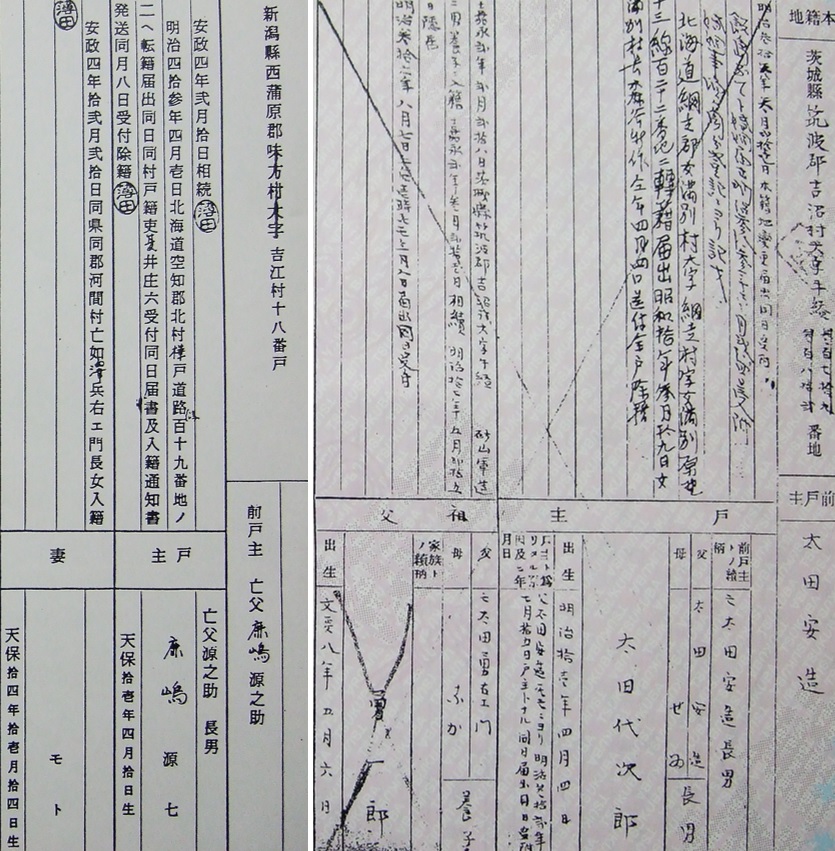

「明治12(1879)年8月19日相続」、「明治14(1881)年8月10日同県中蒲原郡戸石新田ノ内田尾 安沢乙松長女後妻ニ入籍」、「安政4(1857)年2月14日相続」、「安政4(1857)年12月20日同県同郡河間村亡如澤兵右エ門長女入籍」

「明治9(1876)年10月20日相続」

※吉江村に壬申戸籍編成前の安政4(1857)年に発生した事由の記述あり。

「明治7(1874)年3月5日同県同郡同村 福田三之亟孫長女入籍ス」、「明治14(1881)年2月26日相続ス」

「明治13(1880)年12月15日相続ス」

〇東白川郡関岡村(現:矢祭町)

「明治14(1881)年11月5日当県西白河郡大和田村 鈴木慶之亟甥入籍ス」

「明治10(1877)年10月31日茨城県久慈郡町田村 海野辰之助附籍 亡松本辰三二女入籍ス」

「明治7(1874)年12月10日茨城県筑波郡西高野村 冨田惣平長男養子ニ入籍ス」、「嘉永4(1851)年7月10日相続」、「天保4(1833)年12月21日茨城県筑波郡牛縊村 岡田与左エ門二女入籍」、「嘉永2(1849)年2月28日茨城県筑波郡牛縊村 砂山軍造二男養子ニ入籍 嘉永2年3月21日相続」、「嘉永3(1850)年正月3日相続」、「嘉永4(1851)年4月15日茨城県筑波郡上河原崎村 斉藤伊平亡二女入籍ス」

「嘉永6(1853)年10月20日相続」、「安政4(1857)年4月6日茨城県久慈郡外大野村 齊藤善治エ門長女入籍」、「明治11(1878)年2月23日福島県東白川郡真名畑村 金沢勇吉二女入籍」

「嘉永4(1851)年3月15日同県同郡上郷村 村上吉三郎二女入籍」

※全村に、壬申戸籍編成前に発生した事由の記述あり。

北海道、宮城、茨城、新潟に、壬申戸籍以前、おそらくは宗門人別帳?からの記録が転記されているのが確認されます。

青森、岩手、福島には壬申戸籍以降の日付しか見当たりません。

これは県単位でお達し、もしくは認識が異なっていたことになるのでしょうか?

もちろんサンプルが少ないため、推測です。

パターン③~天災

山形県の大蔵村役場は大正4(1915)年8月2日に火災が発生し、戸籍が焼失してしまっています。

副本や届出によってある程度は復旧したようですが、もちろん失われた記録も多かったはずです。

関東大震災や戦災によって戸籍が失われた自治体には縁がなかったため、難を逃れた感があります。

かつての同僚の家は、昭和初期に釧路市に来る以前は東京の旧日本橋区に本籍がありましたが、戦災で焼失してしまっていたようでした。

パターン④~80年廃棄

かつて除籍の保存年限は80年でした。除籍から80年が経過した謄本は公文書としての役目を終え、各自治体にその後の処遇を委ねられていました。

〇その後も保存し、発行も可能

〇80年経過後、年に一度くらいの頻度でまとめて廃棄

〇80年経過後、数年に一度くらいの頻度でまとめて廃棄

〇早くからシステムを導入し、80年経過後は自動的にデータ削除

・・・などなど、各自治体によって扱いはまちまちでした。

しかし、平成22(2010)年に保存年限が150年に延長され、しばらくは廃棄が行われないことになったのです。

150年に延長となったときには、もっとも不運な場合は昭和5(1930)年のものまで廃棄されていることになります。

いま(2019年)から150年前は明治2(1869)年。現状取得できる最古の明治19年式戸籍が廃棄(するかどうかは別として)可能になるのは、除籍となった年によりますが、たとえば明治19年に除籍になったものに関しては17年後の2036年。和暦でいうと令和18年です。

ずいぶんと未来のことのように感じますが、次世代の子孫たちが困らないよう、いま残っていて取得できる除籍は家で保存しておくにこしたことはありません。

なお、私が保存年限80年を過ぎた除籍の取得を試みた結果は以下のとおり。

★北海道★

釧路市~平成18(2006)年の暮れに一度だけ80年廃棄

砂川市~大正7年の除籍が最古

北斗市~大正15年の除籍が最古

今金町~大正5年の除籍が最古

せたな町~明治45年の除籍が最古

★青森県★

★岩手県★

九戸村~明治19年戸籍現存。明治20年10月5日の除籍が最古

★宮城県★

★山形県★

大蔵村~前述のとおり大正4年の役場火災で焼失。大正6年の除籍が最古

★福島県★

★茨城県★

大子町~80年廃棄? 大正15年、昭和4年の除籍は残っていたが、明治37年の除籍は取得できず

★東京都★

★石川県★

★新潟県★

新潟市南区~明治19年戸籍現存。旧味方村は明治26年、旧白根市は明治41年の除籍が最古

★鳥取県★

・・・こうしてつらつらと並べてみると、サンプルがやっぱり少ないですね。

ただ、現在でも対象自治体が町村クラスなら、昭和5年以前の除籍も残っている確率は高いような気がします。

もちろん、平成10年代にいわゆる「平成の大合併」があったので、合併前の自治体ごとに異なることもあるでしょうから一概には言えないですが、例えば電算システム化の際に80年経過したものは対象外としたりしたことはあったと思います。

なにせ件数によってシステム導入にかかる金額が違ってくるのは必然ですし・・・

あとは保管の場所がネックだったりしたのでしょうね。釧路市でも電算化されていなかった除籍は、地下に潜って埃や目に見えない虫だらけの倉庫から虫食いまくりの原本を探し出してくるという、体がむず痒くなる作業をしていたそうですから。

以下余談。私の手持ちの戸籍からのよもやま話。

〇いちばん生年月日の早い漢字名の女性

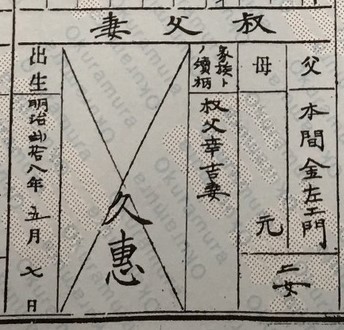

明治28(1895)年5月7日、山形県田川郡生まれの本間久惠さんでした。

しかし、生年月日がわからないものの、久惠さんの母も「元」さんとおっしゃるようです。なお、久惠さんよりも早い生年月日でタ子(タネ)さんや、与祢(よね)さん、志まさん、寿い(すい)さんなどがいらっしゃいましたが、崩し字に近い感じでしたので省きました。

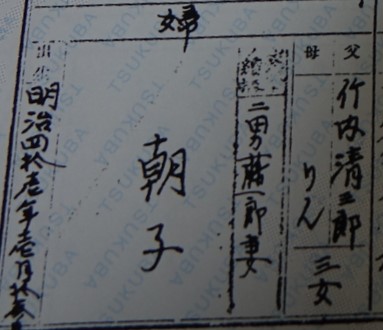

〇いちばん生年月日の早い「〇子」という名の女性

明治41(1908)年1月13日、千葉県東葛飾郡生まれの竹内朝子さんでした。

なお、昭和に入った頃は「本名+子」で名乗る習慣?があったそうで、昭和4年生まれの祖母・ゆきは「雪子」と名乗っていたようです。祖母の姉もセツさんですが、子をつけて「節子」さん。祖母の皆川家だけではないでしょうが、「〇子」さんというのがハイカラだったのでしょうね。

〇いちばん生年月日が早い人物

今から212年前の文化4(1807)年3月5日、現在の福島県東白川郡矢祭町関岡生まれである中野ハツ(1807~90)さんでした。

なお、ハツさんは高祖父の曾祖母の兄である藤田傳右衛門の奥様です。

〇いちばん長寿の人物

戸籍上では、曾祖母・菊地カツがいちばん長生きでした。今回気づきましたが、亡くなった記載がある戸籍は未取得。こんど取得しておかないと!

明治28(1895)年4月19日に福島県東白川郡近津村大字下山本字松原で生まれ、平成8(1996)年3月22日に北海道斜里郡清里町で亡くなりました。亡くなった際の戸籍が無いので墓碑ですが。

あとひと月ほどで満101歳を迎えるという大往生。数えでは102歳。

なお、18歳で北海道に渡ったのちに曾祖父・菊地幸太郎と20歳で結婚しましたが、昭和11(1936)年に先立たれていまして、婚姻期間20年で未亡人期間が60年。この数字だけ見てもなかなかすごい人生だなと感じます。

それにしても、下山本村戸籍担当の人は字が小っさ!がんばって1列に書き切ろうと思ったのかしら?

〇最も多いきょうだい

高祖父の祖父・砂山軍造のひ孫である茨城県筑波郡牛縊村の砂山喜三郎(1889~1951)とたつ(1891~?)夫妻の子どもたちが13人きょうだい。

北海道網走生まれの最年長「よし」(明治45(1912)年生まれ)を筆頭に、牛縊に戻り、東京三河島にて昭和12(1937)年に生まれた金太郎まで13名。お母さんは46歳!うち4名は夭折しておりますが、9名は見事に成人しています。

さらに妻の高祖父・山田菊松の異父弟である山田万次郎(1885~1966)とキソ(1897~1987)夫妻も13人きょうだいをもうけています。

明治45(1912)年に青森下北の田名部でマサが生まれたのちに釧路へ渡り、昭和16(1941)年生まれの繁男さんまでで13人。こちらも3名が夭折していますが、まだご健在の方もいらっしゃいます。

〇もっとも若い花嫁

14歳でお嫁さんになった例が8例あります。

いちばん最近の婚姻は岩渕家のセンさん。大正9(1920)年12月23日。北海道空知郡砂川村となっています。

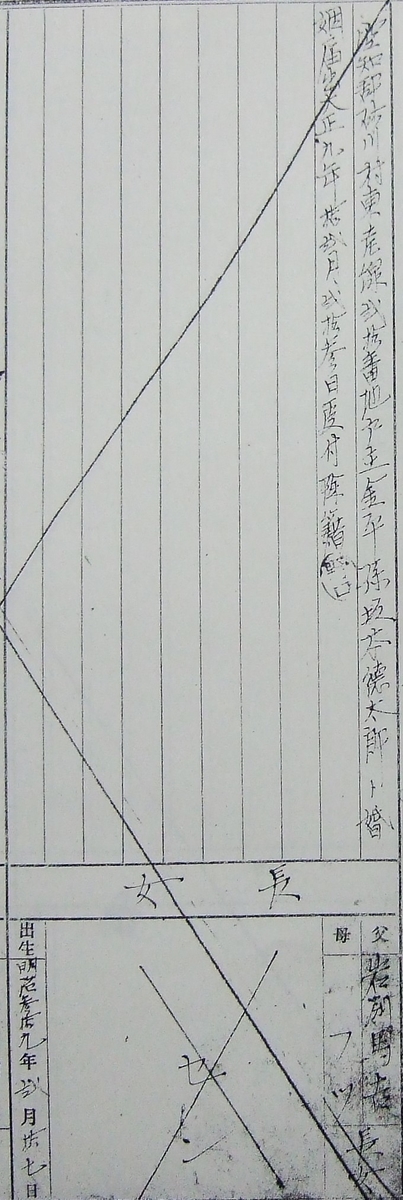

〇もっとも若い花婿

逆のパターンだと、15歳で旦那さまになった例があります。

高祖父の及川清之進ですが、婚姻日は明治20(1887)年2月24日、宮城県桃生郡矢本村で婚姻しています。奥さんは同い年。

ちょっと戸籍から離れて・・・

〇平均生存年数

あくまでも参考ですが、戸籍や墓石などで生没年が判明しているわが家系の約1400人を平均すると54.29歳。

ただし、その中には1歳の誕生日を迎える前に夭折した哀子が151名おります。たとえば20歳を迎えた人物に限って平均年齢を算出すると、67.47歳となりました。

また、20歳未満で夭折した方は約2割の280名いらっしゃいます。もちろん現代に近づくにつれてそういった方々は少なくなってきており、うち9割の249名の方が昭和20年以前に亡くなっています。

いまこうして幼児期~少年期を乗り越えるのが普通になっているのは、医療や危機管理が進歩したおかげですね。もしもこの時期に自分が親の立場だったら・・・、とても耐えられなかったでしょう。

昔の人はそういった悲しみを乗り越えなくてはならない場面が多かったんだと考えるにつけ、やはり今の日本は平和なんだと改めて思う次第です。

なんだか、この記事を見返すと見づらい・・・

しかもいつも通りとりとめのないお話となってしまったので、ここらで失礼いたしまする。